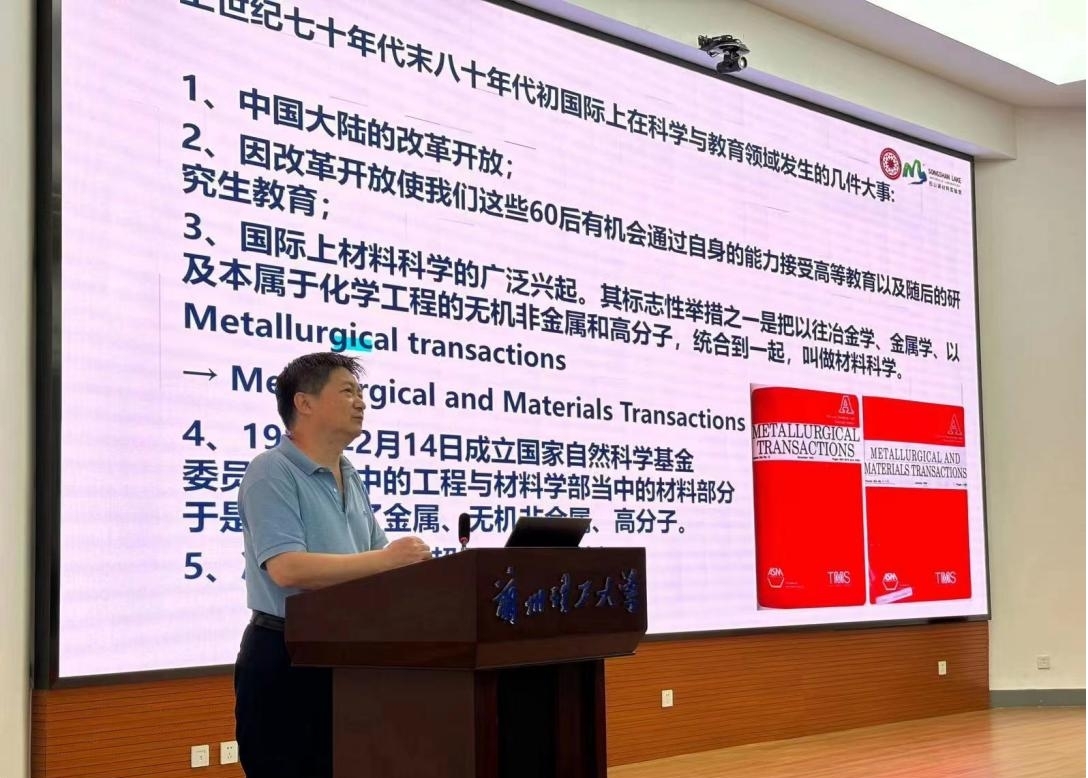

馬秀良研究員作學術報告

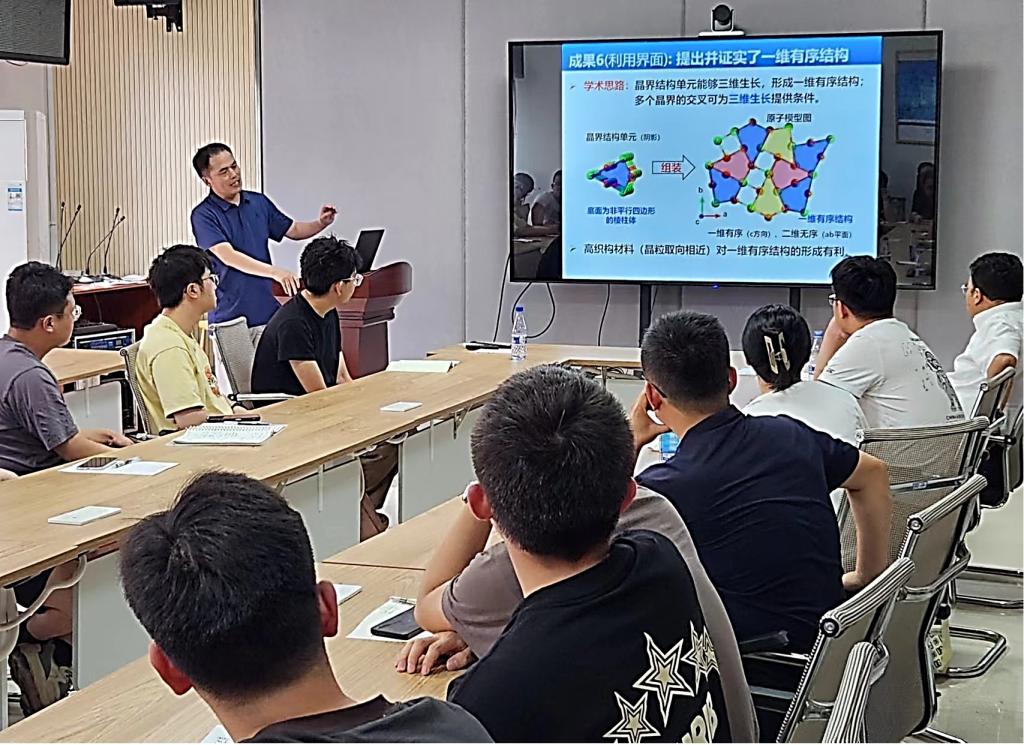

陳春林研究員作學術報告

6月27日上午,應省部共建國家重點實驗室邀請,中國科學院物理所/松山湖材料實驗室馬秀良研究員、中國科學院金屬研究所沈陽材料科學國家研究中心陳春林研究員來校進行學術交流并為我校師生做了學術報告,報告會由省部共建國家重點實驗室副主任喇培清教授主持,材料學院、國重主管領導及學校相關學院師生參加了報告會。

馬秀良研究員作了題為“簡單解讀‘晶體結構與缺陷的電子顯微分析實驗案例’”的報告,圍繞透射電子顯微學在材料晶體結構和缺陷方面的應用,從二十面體到氧八面體以及一些顯微學方面的經典案例三個方面進行講解,增強了我校師生對透射電子顯微鏡的了解和應用,為材料科學的基礎理論探索和設計研發提供了良好的思路。

陳春林研究員作了題為“材料界面的結構與物性研究”的學術報告,從界面在材料性能中的關鍵作用為出發點,講述了材料界面的設計與調控已成為提升材料性能和研發新材料與器件的重要途徑。并介紹了自己團隊以功能氧化物和氮化物為主要研究對象,聚焦于材料界面的原子與電子結構和物理性能,在原子尺度揭示材料界面的結構-性能關系的最新研究進展,為發展基于界面特性的新型功能材料與器件提供了新思路。

報告結束后,與會師生與馬秀良研究員、陳春林研究員進行了熱烈的互動交流。

報告人簡介:

馬秀良,松山湖材料實驗室研究員,博士生導師,亞太材料科學院院士,國家杰出青年科學基金獲得者,德國“洪堡”學者,中國科學院“百人計劃”入選者,“新世紀百千萬人才工程”國家級人選,兼任中國電子顯微學會副理事長、中國電子顯微鏡學會物理與材料專業委員會主任、中國晶體學會理事等。主要從事晶體結構與缺陷的三維原子構型圖譜、基于鐵電極化的量子材料構筑及其亞埃尺度結構調控、高性能金屬結構材料近使役條件下的結構與性能關系等方面的研究,在Science、Nature Materials、Nature Communications、ScienceAdvances、Advanced Materials等具有重要影響力的國內外學術刊物上發表論文310余篇。出版《電子顯微學進展》和《走進材料科學》著作2本。論文已被SCI刊物及國際著名學者的學術專著累計引用1560余次。1993年獲國家教育部科技進步一等獎,2000年獲美國ISI“經典引文獎”(Citation ClassicAwards),2016年獲“郭可信杰出學者獎”,2018年獲中國電子顯微學會“錢臨照獎”等榮譽。

陳春林,中科院金屬所研究員,沈陽材料科學國家研究中心PI,國家杰出青年科學基金獲得者。2001年本科畢業于中南大學,2007年于中科院金屬所獲得博士學位;2007-2017年先后在日本大阪大學、東北大學工作,歷任博士后、助理教授與副教授;2017年回國工作。主要從事基于像差校正透射電子顯微術的材料結構與物性研究,在原子尺度系統研究了界面原子與電子結構對材料的相穩定性、電學和磁學性能的影響。在Nature、Nature Mater.、Nature Commun.、PNAS、Nano Lett.、ACS Nano、Acta Mater.等學術期刊發表論文100余篇。兼任中國電鏡學會常務理事、中國晶體學會理事和中科院電鏡技術聯盟副理事長等職。獲日本東北大學兼職教授、遼寧省“興遼英才計劃”創新領軍人才、遼寧省“百千萬人才工程”、沈陽市“杰出人才”等榮譽。(撰稿:馬金元,審核:石玗)